Einen guten Roman erkennt man nicht zuletzt daran, dass man ihn mehrfach lesen kann. Das gilt insbesondere für Thriller. Spannungsliteratur lebt von der Überraschung, die beim erneuten Lesen fehlt, wenn man nicht alles vergessen hat. Ist die Handlung noch präsent, müssen andere Qualitäten als Enthüllung und jähe Wendungen den Leser bei der Stange halten. Der Inhalt muss etwas zu bieten haben, das über die Ermittlungen hinaus geht.

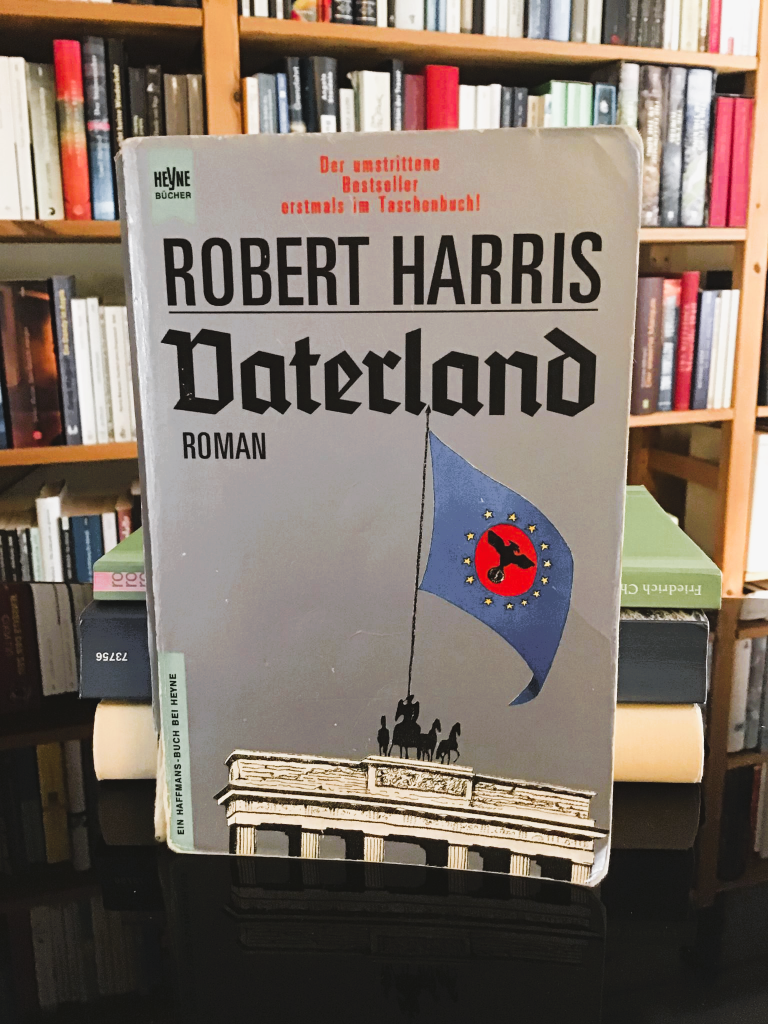

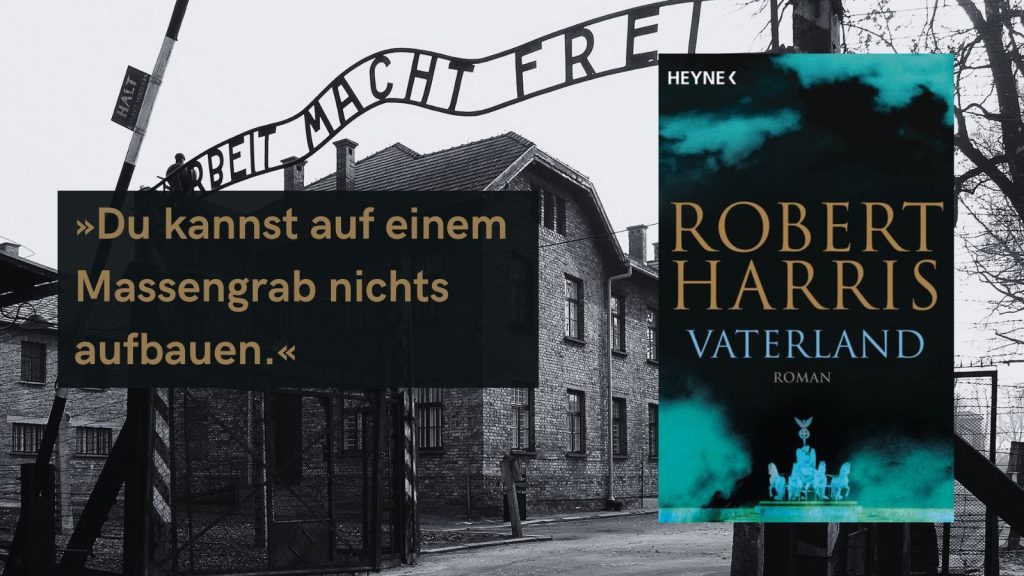

Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster mit der Behauptung, dass die meisten gegenwärtigen Romane des Thriller-Genres nicht gut genug sind, um ihre Leser für eine zweite Leserunde zu begeistern. Vaterland von Robert Harris hat diese Qualität. Vier- oder fünfmal habe ich das Buch mittlerweile gelesen, der Zustand meines Exemplars ist besorgniserregend. Harris’ Roman ist fast schon ein Klassiker. Er erschien 1992 und sorgte damals für erhebliches Aufsehen.

Die Hauptfigur ist ein SS-Sturmbannführer namens Xaver März. Das war bei Erscheinen spektakulär, denn März hebt sich dramatisch von den karikaturhaft gezeichneten SS-Leuten in der populären Literatur und insbesondere des amerikanischen Films ab. Er ist ein Sympathie-Träger, was Harris nicht zuletzt durch einen Kunstgriff ermöglicht: März kam als Kriminalbeamter nolens volens zur SS, als 1936 die Kripo in den »Schwarzen Orden« eingefügt wurde.

Harris macht aus ihm einen Fremdkörper in der SS, der – durchaus klassisch im Thriller-Genre – von der Ideallinie abweicht und Stück für Stück dem Abgrund entgegentaumelt. Scheidung von der linientreuen Frau, Isolation, Flucht in die Arbeit, stagnierende Karriere – ein fallender schwarzer Engel, der auch noch die falschen Fragen stellt. Eine Fotografie, zufällig beim Renovieren hinter der Tapete gefunden, ist wie ein Leitstern für die Frage, wer das sei und welches Schicksal ihnen beschert gewesen wäre.

›Das waren Juden‹, hatte die Alte im Dachgeschoss gesagt, ehe sie ihm die Tür vor der Nase zuschlug.

Robert Harris: Vaterland

In der Welt von Vaterland gibt es 1964 keine Juden mehr, sie sind »nach Osten evakuiert« worden. Fragen stellt man besser nicht, auch nicht als SS-Sturmbannführer. März wittert das Grauen, eine Leerstelle, die der Fahnder füllen will, füllen muss. So wie er auch nicht wegsehen kann, als ihn – ein Zufall! – zu einer Leiche am Wannsee (ja, der Wannsee) führt. Er will, er muss herausfinden, was es mit dem Mord an einem hochgestellten, wenngleich im Ruhestand weilenden Mitglied des Regimes auf sich hat; auch als Gestapo & Co. die Ermittlungen an sich reißen, hört er nicht auf.

Der Rote Faden einer Mordermittlung inmitten einer mörderischen Verschwörung ist fest verwoben mit dem Schwarzen Faden eines historischen Verbrechens, das in seiner industriell-bürokratischen Umsetzung in der Weltgeschichte einmalig ist. Beides hängt eng miteinander zusammen, beides enthüllt Xaver März Schritt für Schritt. Sein Weg führt ihn endgültig ins Abseits, was im Großdeutschen Reich des Jahres 1964 suizidalen Charakter hat. Das weiß der Leser und März weiß es auch – trotzdem ermittelt er, denn er kann nicht anders.

Harris ist mit dem Fahnder März nicht nur ein glaubwürdiger Charakter gelungen, er hat dessen Enthüllungsarbeit in eine faszinierende und fantastisch getimte Thriller-Struktur eingebettet. Sieben Tage, in denen eine neue Welt erschaffen wird, weil sich durch März der Lauf der Geschichte ändert. Der letzte Tag ist der 75. Geburtstag Adolf Hitlers, was viel mehr ist, als ein Aufmerksamkeit heischendes Detail. Der Feiertag wirkt entscheidend auf die Handlung ein, die auf diesen zusteuert. Nein, nein, kein Attentat; Vaterland ist kein Hollywood- oder Streaming-Gedöns. Harris kann und macht es besser.

Das letzte, was wir brauchen, ist ein Skandal, der die Parteiführung betrifft, vor allem jetzt vor Kennedys Besuch.

Robert Harris: Vaterland

Die Geburtstagsvorbereitungen begleitet die Sensation, dass der amerikanische Präsident Joseph P. Kennedy nach Berlin kommen will. Der Amerikaner will wiedergewählt werden und versucht, durch einen außenpolitischen Coup Punkte zu sammeln. Den Nazis steht offensichtlich das Wasser dicht genug am Hals, um an einer Entspannung auf der weltpolitischen Ebene interessiert zu sein. Harris bettet die Ermittlung im Mordfall und die Enthüllung des Holocaust in eine geschickt konstruierte weltpolitische Kulisse ein; während März, bald unterstützt von der amerikanischen Journalistin Charlotte Maguire, nach Antworten sucht, mahlen die Mühlsteine der Macht. Der Tote – die Toten sind kein Zufall.

1964 herrscht Großdeutschland über ein riesiges Gebiet vom Rhein bis zum Ural. Wie von Adolf Hitler angestrebt, wird dort noch immer gegen die verbleibenden Truppen der ehemaligen Sowjetunion gekämpft. Friede gibt es in dieser Welt nicht, im Osten schwelt der Krieg endlos vor sich hin wie eine schwärende Wunde. In den besetzten Gebieten gibt es Partisanen, auf dem Reichsgebiet Terrorangriffe. Millionen Menschen aus den Ostgebieten sind als billige Arbeitskräfte im Reich, um die Lücken zu füllen, die von den Eingezogenen gerissen werden. Krieg führen will keiner mehr.

Zwischen den USA, die gegen die Japaner siegreich blieben, und dem Großdeutschen Reich herrscht Kalter Krieg, Westeuropa ist in einer von Deutschland dominierten Europäischen Union gepfercht, ein typisch britisches Motiv, wie auch das Schweigen über das Schicksal der Kolonialreiche. Der Rest der Welt ist nämlich im Nebel jenseits der Erzähllinien verborgen. Doch auch so hat Harris eine globale Kulisse geschaffen, die für die Grundmotivation der Handelnden sorgt und den Thriller auf seinen Höhepunkt zutreibt.

Die Prinz-Albrecht-Straße war Deutschlands schwarzes Herz.

Robert Harris: Vaterland

Zwischen 1933 und 1945 hatten in den Prinz-Albrecht-Straße die Gestapo und die SS ihren Sitz, hier lag das Reichssicherheitshauptamt. Staatliche Bespitzelung, Verfolgung und Terror an einem Ort, der in der NS-Zeit als Synonym für den Schreckensapparat des Dritten Reiches galt. In Vaterland ist das noch immer so, niemand möchte dorthin gebracht werden, wo Menschen durch die Anwendung brutalster Gewalt zum Reden gebracht werden; auch nicht der Träger einer SS-Uniform. Harris winkt früh mit dem Zaunpfahl, wie alles in diesem Roman im Dienste der Handlung.

Das Thema einer Erzählung, die in einer Welt spielt, bei der die Geschichte einen anderen Verlauf nahm, war auch 1992s nicht neu; auch nicht, dass es sich um eine Welt handelt, in der die Armeen des Deutschen Reichs den Zweiten Weltkrieg für sich entschieden haben. Philipp K. Dick hat das Motiv herausragend in Das Orakel vom Berge verarbeitet, Otto Basil in Wenn das der Führer wüsste wäre ein weiteres Beispiel. Mit diesem verbindet Vaterland die Notwendigkeit, die Handlung mit einem Opfergang zu verknüpfen. Wenn das Unheil so weit fortgeschritten ist, wie in einer Welt, in der ein großdeutsches Reich existiert, ginge es nur im Trivialroman anders.

Zwei Warnungen gibt Harris seinen Lesern mit auf den Weg, ohne den didaktischen Zeigefinger zu heben. Ab einem gewissen Punkt ist Widerstand gegen ein diktatorisches Regime nur noch von außen (USA), durch organisierte Gewalthaufen im Verborgenen (Partisanen) und aus dem System selbst (Stauffenberg) möglich. Der Einzelne ist ausgeliefert, von Kometen wie Georg Elser (oder Sturmbannführer Xaver März) einmal abgesehen.

Das Geheimnis versiegelt sich selbst.

Robert Harris: Vaterland

Der Schlüssel für das Geheimnis, dem Xaver März auf der Spur ist, liegt in Dokumenten. Robert Harris hat die Fahndungen seines Polizisten in SS-Uniform mit der Spürarbeit des Historikers verknüpft. Die Dokumente aufzuspüren in den Gebirgen an Papier, das in Archiven schlummert und in der Welt von Vaterland auch gar nicht gefunden werden soll, ist essentieller Teil der Handlung. Das Papier offenbart die schrecklichen Worte, die März und Maguire ungläubig schweigen lassen.

Papier als Waffe, um eine ganze Welt aus den Angeln zu heben. Für den Leser ist das knisternde Wispern des Grauens aus dröge formulierten Bürokraten-Schreiben schrecklich. Auch wenn man alles längst weiß und oft gehört hat, zieht beklemmende Furcht herauf, Todesfabriken, deren Betriebsablauf in nüchternen Worten beschrieben werden, machen demütig. Die Notwendigkeit, derlei nicht im Schatten verschwinden zu lassen, den Mächtigen nicht zu erlauben, es zu versiegeln, drängt sich mit Wucht auf.

Das ist die zweite Warnung von Vaterland: Wenn es gelingt, ein historisches Verbrechen zu versiegeln, verschwindet es irgendwann ohne Konsequenz für die Täter und mit verheerenden Folgen für die Gegenwart und Zukunft, denn ungesühnte Verbrechen stoßen die Tür für neue, monströse Verbrechen weit auf. Die Nazis waren nicht weit davon entfernt, ihr Geheimnis zu versiegeln. China und Russland sind heute mindestens einen Schritt weiter und die USA hecheln eifrig hinterher.

Robert Harris: Vaterland

Aus dem Englischen von Hanswilhelm Haefs

Heyne Verlag 1994

Taschenbuch 384 Seiten

ISBN: 3-453-07205-7