Natürlich kann man die Romane Der Hobbit und Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien lesen, ohne ein Lexikon griffbereit zu haben. Bei Das Silmarillion wäre ich mir nicht so sicher. Zu Beginn dieses Buches von J.R.R. Tolkien rauscht dem Leser eine wahre Flut an Namen entgegen. Es ist hilfreich, ohne langes Zurückblättern nachsehen zu können, wer sich hinter einem dem jeweiligen Namen verbirgt.

Da kommt Das große Mittelerde-Lexikon von Robert Forster gerade recht, das – wie der Untertitel sagt – einen Führer durch die vielschichtige Fantasy-Welt Tolkiens bieten will. Ein wichtiger Grund für die hohe, für manche bis heute unerreichte und unerreichbare Qualität von Der Herr der Ringe liegt in der verschlungenen und verworrenen Geschichte vor der eigentlichen Handlung; also in den Legenden und Sagen, Liedern und Epen, die oft nur angerissen oder erwähnt werden. Auch aus diesem Grund lohnt sich bei der Lektüre des Opus Magnum von Tolkien der Blick in das Lexikon.

Die Neuauflage des Lexikons, das erstmals vor mehr als einem halben Jahrhundert erschien, steht in der deutschen Version vor einem grundlegenden Problem: Es gibt zwei miteinander konkurrierende Übersetzungen des The Lord of the Rings und The Hobbit. Die ältere hat Margaret Carroux vorgenommen, die jüngere Wolfgang Krege. Wie es sich für ein Werk mit Kult-Status gehört, wurde und wird erbittert über die Frage gestritten, welche der beiden Übersetzungen angemessen ist.

Inzwischen hat sich die ältere Textfassung, die auch der deutschen Synchronisation von Peter Jacksons Verfilmungen zugrunde gelegt wurde, wieder als Standard durchgesetzt.

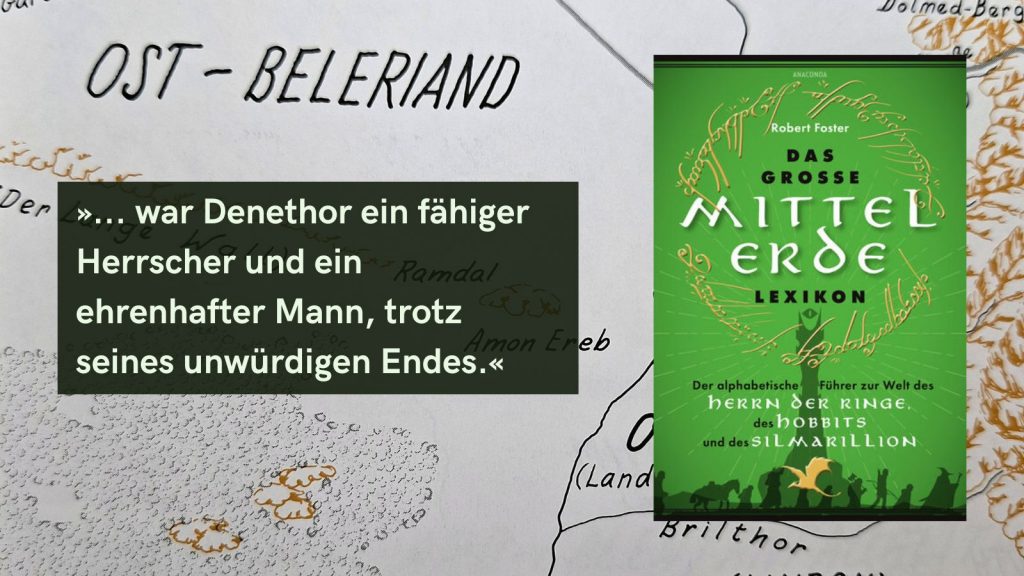

Robert Forster: Das große Mittelerde-Lexikon

Meine Ansicht zu diesem Thema spielt keine Rolle, stattdessen möchte ich an dieser Stelle dazu anregen, wenigstens einmal einen langen Blick in die englische Originalversion The Lord of the Rings zu werfen. Das habe ich zu Beginn des Jahres 2024 getan und während der großartigen Lektüre oft darüber nachgedacht, wie ein Satz überhaupt im Deutschen wiederzugeben wäre, um möglichst nahe am Sinn zu bleiben und literarische Verrenkungen zu vermeiden. Übersetzen ist eine Kunst, die einen oft zu wenig gewürdigten Aufwand erfordert.

Das große Mittelerde-Lexikon orientiert sich an der Carroux-Übersetzung von Der Herr der Ringe und der Krege-Übertragung von Der Hobbit und Das Silmarillion. In einem Vorwort von Helmut W. Pesch wird über die Grundlagen der Entscheidung informiert; die alternativen Übersetzungen werden – wenn nötig – zu Rate gezogen und in den Lexikon-Artikeln auch genannt. Vorangestellt ist dem Lexikon eine Liste an Quellen und Hilfsquellen, ein Anhang informiert zudem über interessante Genealogien.

Im Nachwort gibt es außerdem eine Erläuterung, warum verschiedene Veröffentlichungen nicht berücksichtigt wurden. Die Leitlinie ist, dass die Informationen im Einklang mit den Hauptwerken J.R.R. Tolkiens stehen müssen. So wurden beispielsweise die Lebensdaten von Figuren ergänzt. Erzählerische Neufassungen wie Die Kinder Húrins wurden dagegen nicht berücksichtigt, auch weil die Informationen bereits im Silmarillion und Nachrichten aus Mittelerde enthalten sind und wesentlich Neues fehlt.

Drachen. Böses Gezücht aus dem Norden von Mittelerde, riesig, mächtig, mit einem Schuppenpanzer bedeckt, langlebig, gierig nach Schätzen und voller Bosheit.

Robert Forster: Das große Mittelerde-Lexikon

So beginnt der Abschnitt über die Drachen in Mittelerde. Man erfährt weiterhin, dass vermutlich Morgoth diese Wesen züchtete, von denen es drei Arten gegeben habe: Feuerdrachen, geflügelte Drachen und Kaltdrachen. Diese Information mag für den gewöhnlichen Leser nebensächlich sein, kaum mehr als eine Girlande. Doch zeigt sie, wie das Lexikon weit verstreute Einzelinformationen zusammenträgt und verdichtet. Man kann sich den Spaß machen und die jeweiligen Textstellen nachlesen.

Etwas merkwürdig ist der Umgang mit Querverweisen. In dem Abschnitt über Drachen werden zwei namentlich erwähnt: Glaurung und Smaug. Zu beiden gibt es im Lexikon kurze Artikel, aber keinen Verweis im Artikel über Drachen. Im Abschnitt Urulóki (d.h. Feuerdrachen) wird hingegen mit einem Pfeil auf Glaurung verwiesen. Das macht den Gebrauch des Lexikons etwas umständlich, weil man selbst nachschauen muss, ob es zu einem Stichwort einen Eintrag gibt oder nicht.

Ein ganz eigenes Vergnügen ist das mäandernde Herumstreifen durch das Lexikon. Zum Beispiel das Wort „Dagor“ – also „Schlacht“. Fünf Einträge gibt es zu dem Stichwort, „Dagorlad“ kennt man aus Der Herr der Ringe, die anderen stammen aus Das Silmarillion. Eines ist Dagor Dagorath, “Schlacht der Schlachten“ oder Letzte Schlacht, was an Ragnarök oder die Götterdämmerung erinnert. Bei Tolkien ist es »die endgültige Überwindung der Dunkelheit in Ea.«

Das ist ein erstaunlich optimistischer Gedanke, wenn man die im Silmarillion geäußerte Ansicht bedenkt, nach der die Lüge nie aus de Welt zu schaffen wäre. Wie also das Böse? Wofür Ea steht, wird in eine weiteren Artikel erläutert, von dem man per Querverweis zu einer ganzen Reihe von Begriffen geführt wird. Wer dem Pfad folgt, unternimmt eine ganz eigene Reise durch die Welt Mittelerdes, deren vielschichtige Zauber sich auch auf diese Weise vor dem Leser entfalten.

Gern bedanke ich mich beim Anaconda-Verlag für das Rezensionsexemplar

Robert Forster: Das große Mittelerde-Lexikon

Der alphabetische Führer zur Welt des Herrn der Ringe, des Hobbits und des Silmarillion. Das Standardwerk vom führenden Tolkien-Experten

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt, bearbeitet und ergänzt von Helmut Pesch

Anaconda Verlag 2025

Hardcover 784 Seiten

ISBN: 978-3-7306-1521-8