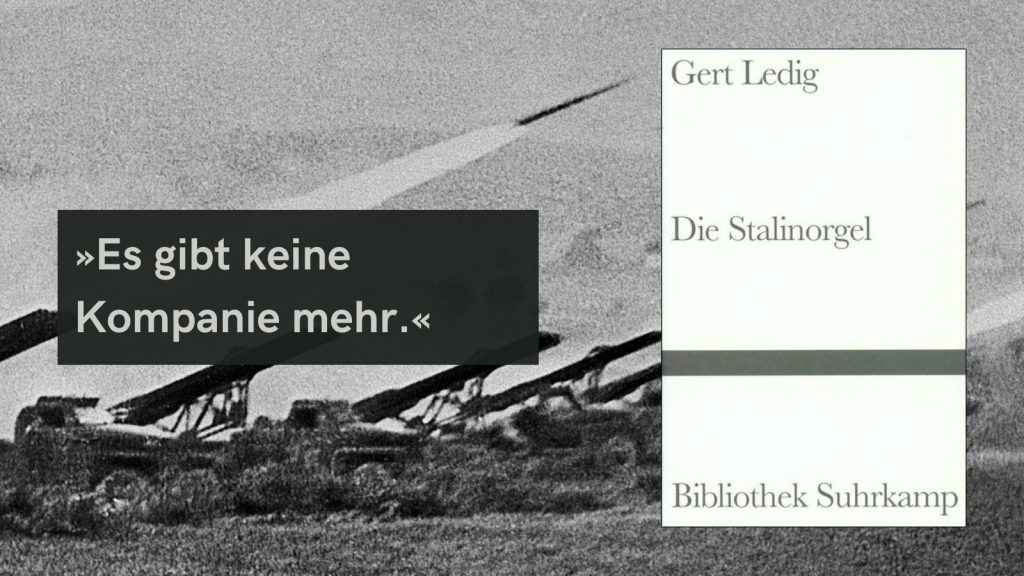

Krieg ist von zynischer Grausamkeit. Schon im ersten Satz des Frontkriegsromans Die Stalinorgel von Gert Ledig schlägt sie dem Leser entgegen. Der Autor spielt mit der geläufigen Redewendung, jemand würde sich im Grabe herumdrehen. Eine Umschreibung für das Entsetzen der Toten gegenüber dem, was die Lebenden anstellen. Ein namenloser Obergefreiter an der Ostfront würde sich angesichts des Grauens wohl im Grabe umdrehen, wenn er könnte; er besitzt jedoch keines.

Kühl und knapp schildert Ledig, wie der Obergefreite der Wehrmacht in der Nähe eines Ortes namens Podrowa zu Tode kam; der Zufall ließ ihn in eine Salve jenes Raketenwerfers geraten, den die deutschen Soldaten »Stalinorgel« nannten. Eine Anspielung auf die alptraumartigen Töne, die beim Abfeuern einer Lage Raketengeschosse erzeugt wurden und die verheerende, psychologische Wirkung. Die Überreste des Obergefreiten hängen in einem »verstümmelten Baumstamm«, unter dem Leichnam windet sich ein Verwundeter mit Bauchverletzung. Die glücklichen, unverletzt gebliebenen Kameraden laufen weg.

Hilfe für den Verwundeten? Fehlanzeige. Es ist der erste, zarte Hinweis auf den kritischen Zustand einer Armee, die noch wenige Monate zuvor als unbesiegbar galt. Ledigs Tonfall ist ein Echo der zynischen Kriegsgrausamkeit, sie spiegelt die alltägliche Entmenschlichung, ein fast notweniger Zustand der Selbstdistanzierung, um das Grauen an der Front überhaupt auszuhalten. Der Autor verzichtet auf jeden moralischen oder gar pathetischen Kommentar, wie man ihn etwa bei den berühmten Frontkriegsromanen von Remarque oder Jünger findet. Bei Ledig schaut man dem Krieg unverhüllt ins Gesicht; für alles Weitere ist der Leser verantwortlich.

Die Geschichte des toten Obergefreiten ist noch nicht beendet. Eine Maschinengewehr-Garbe holt ihn vom Baum, der Tote ist nur noch ein halber Mann. Die Überreste werden von Panzerketten zermalmt, den Rotarmisten »blieb nicht einmal die Möglichkeit, seine Taschen zu durchsuchen«. Im Gefecht bleibt von Pietät nichts übrig, in diesem Fall auch nicht für uniformierte Leichenfledderer. Ein Schlachtflieger setzt der Leiche noch mit Sprengmunition zu, gibt ihr sozusagen den Rest.

Dann endlich hatte der Obergefreite Ruhe. Er roch vier Wochen süßlich.

Gert Ledig: Die Stalinorgel

Nicht einmal eineinhalb Seiten sind vergangen und der Leser schnappt schon nach Luft. Es ist nur der Auftakt in einem Prolog, wie soll es da fast zweihundert Seiten weitergehen? Zunächst einmal setzt Ledig den ersten seiner vielen Kontrapunkte: Der tote Obergefreite wird zum bürokratischen Akt, nämlich der Todesmeldung an die übergeordneten Stellen und die Angehörigen. Wegen der hohen Verluste eine abstumpfende Tätigkeit, längst von Gleichgültigkeit überwältigt. Es zählt nur eines – Überleben, notfalls auf Kosten eines anderen.

Die Gedanken der Soldaten, vom einfachen Melder bis zum Hauptmann drehen sich darum, wie man der Hölle lebendig entkommen könne. Gott ist keine Hilfe, die Gebete, eigentlich Bitten um einen Deal, bei denen der Hilfesuchende ein Opfer anbietet, wenn er davonkäme. Einen Fuß etwa oder eine Hand erscheinen ein guter Preis. Aber Gott schweigt. Bliebe Selbstverstümmelung, die aber wie Desertion ein heikles Spiel mit dem Feuer ist; schnell greifen die »Kettenhunde« der Feldpolizei zu, man steht vor dem Kriegsgericht.

Überlaufen zu den Sowjets? Die üble Behandlung deutscher Kriegsgefangener war mehr als bloße Propaganda, trotzdem trägt jeder einen »Passierschein« mit sich herum, der von der Roten Armee über deutschen Stellungen abgeworfen wurde, um die Soldaten zum Überlaufen zu bewegen. Ledig zeigt seinen Lesern diesen Schein wie die berühmte Waffe von Tschechow, von der es heißt, sie müsse später im Verlauf der Handlung auch abgefeuert werden. Der Passierschein wird also in Die Stalinorgel einer Wirklichkeitsprobe unterzogen, weiter hinten im Romans.

Der Melder lief täglich mehrmals auf einer Art Trampelpfad um sein Leben.

Gert Ledig: Die Stalinorgel

Um die Moral der Truppe ist es im Spätsommer 1942 vor Leningrad schlecht bestellt. Wie brüchig sie ist, zeigt sich an unzähligen Dingen. Ein namenlos bleibender »Melder« durchläuft den Frontabschnitt, auf dem Ledig sein Drama inszeniert. Der Weg von der vordersten Linie zum Befehlsstand weiter hinten ist ein Alptraum, einschließlich Raketenwerferbeschuss, bei dem sich eine »Lähmung über die Front« legt, sich in die Seelen der Männer frisst.

Es sind die einfachen, alltäglichen, wenig dramatischen Szenen, die im Gedächtnis bleiben. Frontschweine hießen die Soldaten in den vordersten Linien, nach dem Besuch eines Panzervernichtungsstrupps in einem höhlenartigen Unterstand, weiß man auch, warum. Verkotet und verlaust lässt der Melder die beiden Soldaten zurück, die darauf warten, dass man sie ablöst, ehe sich ein sowjetischer Panzer zeigt und sie versuchen müssen, die stählernen Ungetüme zu stoppen.

Ablösung ist das Zauberwort, das alle Soldaten bewegt. Bloß raus aus dem frontnahen Bereich, andere sollen ihren Kopf hinhalten. Wieder ein Bild für die zerbröckelnde Moral. Ledig schildert, dass Ersatzleute nicht etwa begrüßt, sondern gehasst werden. Man gibt den neuen die Hand und wünscht ihnen den Tod, denn ihre Anwesenheit bedeutet eine Verstärkung und verringert die Chance, dass die eigene Einheit vorn an der Front abgelöst wird. Die Erosion der Moral ist weit fortgeschritten.

Wie bei jeder Panik war die Ursache geringfügig.

Gert Ledig: Die Stalinorgel

Die Kern-Handlung des Romans, ein begrenzter Angriff der Roten Armee, entfaltet sich, kaum dass der Melder mit den Ersatzleuten zum vorderen Graben zurückgekehrt ist. Ledig wechselt die Perspektive, schildert die Attacke aus der Sicht von sowjetischen Offizieren. Mehrfach schwenkt die Sicht übergangslos von der sowjetischen zur deutschen Seite, was den Leser verwirrt; das Lesen wird unübersichtlich, wie die blutigen Kampfhandlungen, ein wirres Durcheinander ohne etwas, das man »Frontlinie« bezeichnen könnte.

Ledig verdichtet seinen Roman auf einen scharf begrenzten Raum, ganz vorn ist es nur ein Kompanieabschnitt. Was dort geschieht, hat jedoch Auswirkungen auf die gesamte Division. Ein kleiner Angriffs-Stoß der Roten Armee vervielfacht sich nach hinten und löst eine Panik aus. Mit starken Bildern, die mir seit dem ersten Lesen im Kopf herumgeistern, lässt der Autor den Leser teilhaben, wie eine sieggewohnte, kampferprobte, gefürchtete Armee zu einem kopflosen Hühnerhaufen wird.

Da ist der General, der im Schlafanzug den bereitstehenden Kübelwagen besteigt und sich in Sicherheit bringen lässt. Hinter ihm schwappt eine anschwellende Flutwelle panischer Krieger von der Front heran. Infanterie, Artillerie, Tross, Panzer, Lazarett, Küche, Nachschub – alles rennt vor einer Handvoll sowjetischer Panzer davon. Die kopflosen Soldaten werden niedergemäht oder trampeln einander zu Tode, während sie versuchen, das eigene Leben zu retten.

[Sie] stürzten sich sinnlos auf einen Zug ohne Lokomotive. Hunderte kämpften um einen Platz in Waggons die nicht zusammengekoppelt waren.

Gert Ledig: Die Stalinorgel

Es ist das stärkste Bild einer dem Untergang geweihten Armee, das ich kenne. Die Stalinorgel spielt im Sommer 1942, nicht etwa 1944. Der Südabschnitt der Ostfront erreichte Stalingrad und stieß in den Kaukasus vor. Die Wehrmacht galt immer noch als siegreiche Armee, die in diesem Jahr die Entscheidung erzwingen sollte. Gert Ledig, der selbst in dieser Zeit vor Leningrad kämpfte, nimmt in seinem Roman das Desaster der folgenden Jahre bereits vorweg. Wie soll eine Armee siegen, deren Soldaten um einen Platz in einem Zug ohne Lokomotive kämpfen?

Ledig treibt die Handlung auf die Spitze, indem er inmitten dieser lokalen Apokalypse einen bürokratischen Kontrapunkt setzt. Mit maliziöser Ironie lässt er einen Gerichtsoffizier auftreten, der einen Deserteur aburteilen soll, damit dieser als abschreckendes Beispiel für die Truppe hingerichtet werden kann. Eine groteske Versinnbildlichung des Wehrmachts-Terrors gegen die eigenen Soldaten, die bis Kriegsende zu Tausenden hingerichtet wurden.

Inmitten einer ganzen Division von Desertierenden führt der Gerichtsoffizier ein schauerliches Bürokratie-Spektakel auf, während die sowjetischen Angriffsspitzen bereits den Ort erreichen. Der Irrsinn dieses Krieges verdichtet sich in dem Vorgang auf kaum zu ertragende Weise, wenn die Wirklichkeit die Befehle längst sinnlos gemacht hat und diese trotzdem ausgeführt werden. Hier streift Ledigs Erzählung auch die nach dem Krieg so oft bemühte Phrase vom »Befehlsnotstand«, den der Autor auf seine Weise kommentiert.

Kein Soldat darf einen Befehl verweigern, aber er kann ihn vergessen.

Gert Ledig: Die Stalinorgel

Gert Ledig hat seinen Roman eine wirksame Struktur gegeben, nicht nur durch diese Kontrastierungen oder die jähen Perspektivwechsel im Stil scharfer Filmschnitte. Durch Einschübe, die kursiv von der Erzählhandlung abgesetzt sind, erzählt er von der Vergangenheit, Gedanken oder fiebertrunkenen Assoziationen der Soldaten beider Seiten. Die entmenschlichte Distanz bricht auf, der Mensch wird hinter dem namenlosen Uniformierten sichtbar, was die Intensität von Szenen wie dem Sturmangriff sowjetischer Soldaten noch einmal verstärkt.

Schlachtszenen haben in vielen Romanen notgedrungen etwas Voyeuristisches und Mechanisches, manchmal klingen sie hölzern wie eine Gebrauchsanweisung, wenn geschildert wird, was geschieht. Die Stalinorgel von Gert Ledig zeigt einen gelungenen Ausweg, einen ebenso radikalen wie sein Luftkriegsroman Vergeltung. Für ein Publikum, das durch bauschig-sanfte Lesegewohnheiten des 21. Jahrhunderts sozialisiert wurde, mag das regelrecht verstörend sein. Für die Lebenswirklichkeiten unserer Tage jedoch ist Die Stalinorgel siebzig Jahre nach ihrem Entstehen passend. Auch in diesem Sinne hat Gert Ledig den besten Frontkriegsroman verfasst, den ich kenne.

Gert Ledig: Die Stalinorgel

Suhrkamp Verlag 2000

Gebunden 240 Seiten

ISBN: 3-518-22333-x