Vielleicht hat die Ukraine der westlichen Welt den moralischen Kompass zurückgegeben, ihr gezeigt, dass selbst blutig erkämpfte Selbstbestimmung besser ist als Sklaverei oder Flucht.

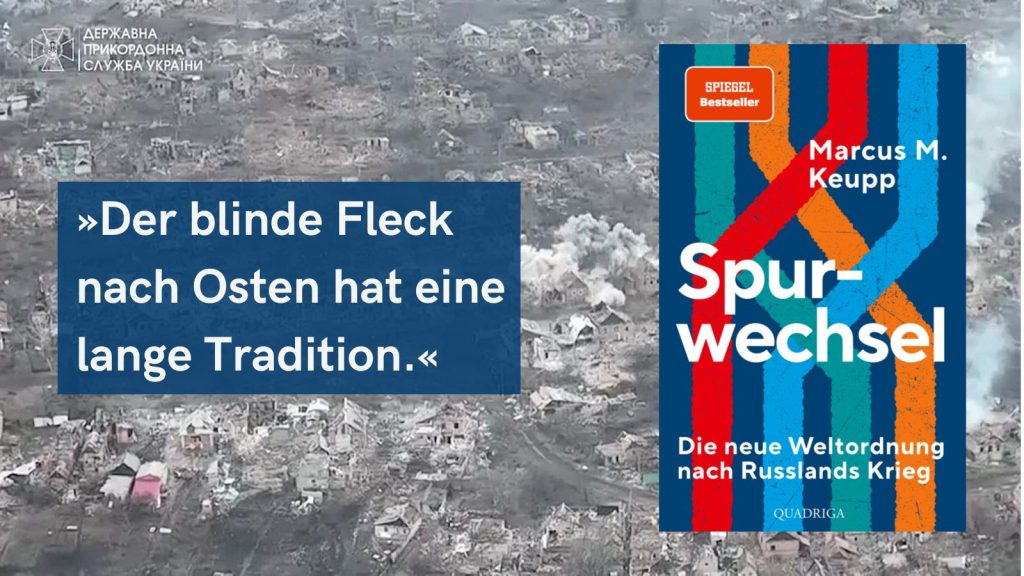

Marcus M. Keupp: Spurwechsel

Immer wieder muss man darauf hinweisen, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht erst im Februar 2022 begonnen hat. Der offensichtliche Bruchpunkt ist die militärische Besetzung und Annektion der Krim 2014 gewesen, auch wenn Russland schon vorher aktiv in der ukrainischen Politik mitgewirkt hat, um die Entwicklung des Landes in seinem Sinne zu beeinflussen. Folgte man der Analyse in Marcus M. Keupps Spurwechsel, dann steht das alles in einem viel weiter in die Vergangenheit reichenden Sinnzusammenhang und greift weit über die Ukraine hinaus. Russlands Fundament ist imperial, das bestimmte seine Handlungsweisen in der Vergangenheit und bestimmt sie in Gegenwart und Zukunft.

In diesem Sinne spielt es keine Rolle, welches gesellschaftlich-politische Hülle Russland gerade vorzeigt. Die Sowjetunion war genauso imperial wie es das Zarenreich vor ihm gewesen war und Russland heute ist. Diese Feststellung ist dramatisch, wenn man die Folgen bedenkt: Verschwindet Putin, ändert sich nichts. Der Krieg geht weiter, denn es ist nicht nur Putins Krieg. Keupp weist darauf hin, dass auch ein Sieg der Ukraine den Krieg nicht beenden wird. Russland wird sich andere, leichtere Ziele suchen, wie etwa Georgien, Moldawien oder die Staaten in Zentralasien. Vielleicht aber auch das Baltikum, sollte man im Kreml zu der Ansicht gelangen, das Risiko wäre vertretbar.

Entscheidend ist, dass Russland durch den Krieg nach innen stabiler ist, denn je. Die Wirtschaft steht zwar vor einem dramatischen Einbruch, wie Keupp deutlich macht, der en passant gleich mit einer Reihe von in westlichen Medien gepflegten ökonomischen Mythen aufräumt. So sind Kennzahlen, die normalerweise über den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung informieren, im Falle Russlands wertlos. Abgesehen von der Frage, auf welcher Basis diese Zahlen beruhen, ist eine Kriegssituation eine dramatische Veränderung, die vertraute Indikatoren wie Inflation, Arbeitslosigkeit oder das BIP entwerten. Die prekäre wirtschaftliche Lage lässt sich so nach außen propagandistisch bemänteln.

In einer Kriegssituation verliert das nominale BIP jede Aussagekraft.

Marcus M. Keupp: Spurwechsel

Die Passagen, in denen Keupp die russländische Wirtschaftsentwicklung analysiert und ihre Folgen skizziert, gehören zu den ernüchternden Abschnitten. Mittel- und langfristig hat der mafiöse Petro-Staat nichts zu bieten, von den dramatischen technologischen Umwälzungen wie Künstlicher Intelligenz ist das Land abgehängt. Auf den Kriegsverlauf und die Systemstabilität des Landes hat das aber kurzfristig keine Auswirkungen, im Gegenteil. Putins Regime verfolgt die Fokussierung auf wirtschaftliche Autonomie (vom Westen) und Downsizing auf technologischer Ebene sowie beim Konsum, abgefedert durch Subventionen und ideologisch aufgeladene Propaganda. Wer dennoch aufmuckt, verschwindet im Lager oder stirbt; das über Jahrzehnte aufgebaute Repressionssystem funktioniert prächtig.

Der Krieg hält die Eliten zunächst einmal an der Macht, also könnte er weitergehen, bis alle Ressourcen ausgeschöpft wurden und der Staat in die Knie geht. Die Aussicht auf einen langwierigen Krieg ist selbstverständlich niederschmetternd in einer Welt, in der ohne ein aggressiv nach außen greifendes Russland genug Probleme zu lösen wären. Gleichzeitig entwertet der Zusammenhang von Machterhalt und Krieg jegliches Friedensgesäusel hierzulande, bei dem allein der Wunsch Vater des Gedankens ist. Bis zum Zusammenbruch wird allein in Moskau über die Fortsetzung des Krieges entschieden. Was in Deutschland gewünscht wird, interessiert nur insoweit, wie es für die eigene Politik instrumentalisiert werden kann. Der intellektuelle Spurwechsel steht in dieser Hinsicht hierzulande vielfach noch aus.

Die Ukraine hat den Europäern schmerzhaft die eigenen Lebenslügen aufgezeigt, ihnen vorgeführt, wie Appeasement letztlich immer endet.

Marcus M. Keupp: Spurwechsel

Überhaupt schrumpft Deutschland mit seinen Befindlichkeiten auf Zwergenniveau, wenn Keupp seinen Streifzug durch Mittelasien unternimmt und den breiten Gürtel von Russland kolonisierter Gebiete behandelt. Deren Werdegang, die wirtschaftlichen Grundlagen und aktuelle geopolitische Optionen werden skizziert. Der Wandel wurde durch den Vernichtungskrieg Russlands dramatisch beschleunigt – Deutschland und Europa spielen dort – anders als bei der Ukraine, Moldawien, Georgien – nur eine kleine oder gar keine Rolle. Das Desaster in Afghanistan hat die Marginalisierung zweifellos beflügelt. So ist auch die Unterüberschrift des Buches zu verstehen: Eine neue Weltordnung bildet sich gerade im vollen Galopp heraus.

Gewinnbringend ist nicht nur der ökonomisch geprägte Analyse- und Erkläransatz von Spurwechsel, sondern auch die globale Ausrichtung. So werden auch die oft übergangenen Öl-Staaten am Golf unter die Lupe genommen, die trotz oder wegen ihres Reichtums in einer durchaus problematischen Lage sind. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch hier bereits im Gange befindliche Entwicklungen beschleunigt, grundlegende strategische und taktische Entscheidungen rücken näher. Wie überraschend und tiefgreifend diese sein können, haben die Ereignisse in Syrien gezeigt; wie wenig vorhersehbar die Folgen sind, allerdings auch.

Marcus Keupps Spurwechsel wirft ein Schlaglicht auf zentrale geopolitische Regionen der Gegenwart und Zukunft, ohne sich bei dem Versuch zu verheben, Entwicklungen prognostizieren zu wollen. Die Zukunft ist immer offen. Das macht das Buch auf vielschichtige Weise deutlich.

Marcus M. Keupp: Spurwechsel

Die neue Weltordnung nach Russlands Krieg

Quadriga Verlag 2025

Gebunden, 306 Seiten

ISBN: 978-3-86995-153-9