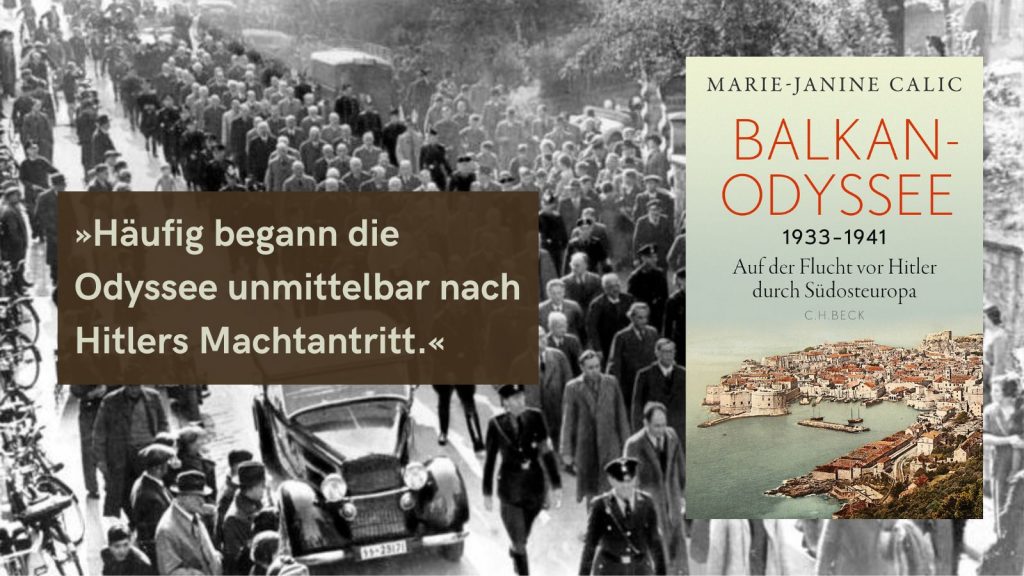

Bei Hitlers Machtübernahme lag der Balkan für viele Menschen „irgendwo das unten“.

Marie-Janine Calic: Balkan-Odyssee 1933-1941

Viele der Geschichten endeten mit dem Tod. Manche legten selbst Hand an sich, entflohen Not und Verzweiflung durch den Freitod, andere gerieten irgendwann in die Fänge der Nationalsozialisten oder ihrer Helfer und starben in den Vernichtungslagern. In diesen Fällen stand am Ende der Balkan-Odyssee das, wovor die Menschen nach 1933 flohen; die Vergeblichkeit ihrer Mühsal ist niederschmetternd.

Es spricht für das Buch von Marie-Janine Calic, sich nicht nur auf die gelungenen Fluchten zu fokussieren, so dramatisch diese auch verlaufen sein mögen. Scheitern gehört zur Flucht, die Autorin erspart den Lesern die schwarzen Stunden inmitten der allgemeinen Dunkelheit nicht. Sie bleibt auch dabei ihrem angenehmen Erzählduktus treu, verzichtet auf eine emotional überladene Sprache.

Ohnehin gehört der Stil zu den Stärken von Balkan-Odyssee. Den Lebenslinien folgt das Buch in einem Erzählton, der die nötige sachliche Distanz wahrt und vor allem die Zeitgenossen selbst zu Wort kommen lässt. Die Flüchtlinge der 1930er Jahre brachten ihre Lage und zwiespältigen Befindlichkeiten treffend zu Papier, oft bitter, ironisch, sarkastisch, bisweilen auch schonungslos niedergeschlagen.

Und so verging andererseits auch keinen Tag, an dem die Exilanten in ihrer „eigenartigen Ferienstimmung“ nicht auch über die bedrohliche Zukunft debattierten.

Marie-Janine Calic: Balkan-Odyssee 1933-1941

Dem „Balkan“ begegnet man hierzulande oft noch immer mit der herablassenden Verachtung und Gleichgültigkeit, die Bismarck in seinem berühmten Diktum verewigte, die Region sei nicht die Knochen eines einzigen preußischen Landsturmmannes wert. Der Hochmut steht im Kontrast zu dem Verhalten der Einheimischen gegenüber den Flüchtlingen, die in vielfacher Hinsicht versuchten, Hilfe zu leisten.

Selbstverständlich war der Balkan kein Bullerbü für die Fliehenden aus dem sich immer weiter ausdehnenden Hitler-Reich. Nur wenigen bot sich tatsächlich eine – oft nur zeitlich befristete – Lebensperspektive. Alle sahen sich mit jenen Problemen konfrontiert, mit denen Flüchtlinge auch in Frankreich, den Niederlanden und anderswo zu kämpfen hatten. Der nahende Krieg machte eine weitere Flucht nötig, die Möglichkeiten waren aber begrenzt und die Bereitschaft, Fliehende aufzunehmen, sank im Laufe der Zeit.

Auf offiziellem Wege mussten bürokratische Hürden genommen werden, allein die begrenzten Aufnahmezahlen und die monetären Voraussetzungen machten eine Flucht nach England oder in die USA für viele unmöglich. Manchmal half der Zufall weiter, in Gestalt eines mitleidigen Beamten, manchmal blieb nur noch der illegale Weg, etwa an Bord eines Frachtschiffes. Vieles wirkt vertraut, die Debatten über Flüchtlinge in der Gegenwart klingen oft wie Echos der Vergangenheit.

Bei Seezunge „Müllerin Art“, Poularden-Supreme, Schinken-Mousse und erlesenen Weinen würden sie beraten, wie man die humanitäre Not der Juden lindern könne.

Marie-Janine Calic: Balkan-Odyssee 1933-1941

Die Konferenz von Évian im Juli 1938 gehört zu den Ereignissen, die geradezu grotesk gegenwärtig wirken. In mondäner Umgebung führten die Vertreter potenzieller Aufnahmestaaten für jüdische Verfolgte aus dem so genannten „Dritten Reich“ einen diplomatischen Eiertanz auf, um zu verschleiern, dass die Flüchtlinge in der Mehrzahl unerwünscht und lästig waren. Offene Worte wie die des kanadischen Ministers für Einwanderung, waren selten. Die „Judenfrage“ solle der NS-Staat selbst beantworten; drei Jahre vor dem „Holocaust mit Kugeln“ und vier Jahre, bevor die Vernichtungslager auf Hochtouren liefen.

Vor diesem Hintergrund wirken jene Taten, die im rechtlich-bürokratischen Sinne eine Grenzüberschreitung darstellten, die Regeln missachteten oder gar brachen, als kleine, bescheidene Heldentaten. Retter in diesem Sinne waren und sind immer Rechtsbrecher. Am großen Verhängnis änderten sie nichts, aber das galt auch für die „großen“ Handlungen der Staatsvertreter, sei es in Évian, sei es in München im Herbst 1938, als durch Appeasement die Tür für Hitlers Vernichtungskrieg weit aufgestoßen wurde.

Ein Fluchtziel war Israel. Bis 1918 gehörte Palästina zum Osmanischen Reich, danach wurde es als Mandat von den Engländern verwaltet. Dort lebten nach dem Ende des Ersten Weltkrieges Araber und Juden, die zionistische Bewegung bemühte sich um jüdische Einwanderer. Die antijüdische Politik der Nationalsozialisten sorgte für eine erhebliche Zunahme der Einreisewilligen. Auch für Palästina gibt es ein Nebeneinander von legalen, zahlenmäßig begrenzten und illegalen Zuwanderer, die unter einem Vorwand einreisten und untertauchten.

Es war eine der letzten Möglichkeiten für die vom nationalsozialistischen Terror bedrohten und verfolgten Juden, dem „Dritten Reich“ zu entgehen. Allein bis 1936 sollen rund zehntausend von ihnen dort illegal Schutz gefunden haben. Es ist beklemmend zu sehen, wie gleichzeitig immer mehr Länder die Pforten für (jüdische) Verfolgte schlossen und der Terror zunahm. Waghalsige, lebensgefährliche, aber auch kreative Wege wurden genommen, um der Todesfalle noch zu entkommen.

Die zionistischen Organisationen standen unter gewaltigem Zeitdruck. Einerseits wollten sie selbst möglichst viele junge Leute retten, andererseits trieb Adolf Eichmann sie mit wachsender Ungeduld an.

Marie-Janine Calic: Balkan-Odyssee 1933-1941

Selbst nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges setzte sich die Fluchtbewegung fort. Calic schildert, wie sich die prekäre Lage der Juden im Reich und den von der Wehrmacht eroberten Gebieten rasant verschlechterte. Während Juden immer brutaler drangsaliert und getötet wurden, gab es inoffizielle Bemühungen auf deutscher Seite, die Auswanderung zu beschleunigen.

Rückblickend wirkt es bizarr, dass ausgerechnet Adolf Eichmann in Wien mit illegal operierenden zionistische Organisationen kooperierte, um mit deren Hilfe die Zahl der Juden im Reich zu verringern. Wenn man bedenkt, dass gleichzeitig immer höhere bürokratische Hürden aufgebaut wurden, um die Auswanderung der als jüdisch angesehenen Bevölkerung zu behindern, erscheint die Situation geradezu kafkaesk.

Für die Betroffenen bedeutete das eine zusätzliche Belastung. Wochen, Monate vergingen mit oft vergeblichen Versuchen, eine Ausreise in die Wege zu leiten. Wer das Glück hatte, tatsächlich auf einer der letzten Fluchtrouten zu gelangen, kam oft genug vom Regen in die Traufe. Auf überfüllten Donau-Schiffen drängten sich die Flüchtlinge monatelang unter erbärmlichen Bedingungen, um nach Palästina zu gelangen, was die Briten durch diplomatische Aktionen zu verhindern suchten.

Fliehende als Spielsteine im geopolitischen Spiel – auch das ist keine Erscheinung des 21. Jahrhunderts. Man sollte bei der Bewertung der Ereignisse nicht übersehen, dass in Palästina zu diesem Zeitpunkt bereits arabische und jüdische Milizen miteinander kämpften. Ein neuer, bis in die Gegenwart reichender Konflikt hob an, die britischen Mandatstruppen wurden immer stärker zum Ziel von Gewalt. Das politische Dilemma ist mit den Händen zu greifen, eine zufriedenstellende Lösung schwer vorstellbar, denn Großbritannien befand sich zu diesem Zeitpunkt eben auch in einem Krieg auf Leben und Tod mit dem Hitlerreich.

Ich bedanke mich beim C.H.Beck-Verlag für das Rezensionsexemplar.

Marie-Janine Calic: Balkan-Odyssee 1933-1941

Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa

C.H.Beck 2025

Gebunden 386 Seiten

ISBN: 978-3-40683634-3