Die Geschichte der deutsch-ukrainischen Beziehungen ist bemerkenswert kurz und hat zu Beginn recht karge Wurzeln. Wer sich überhaupt mit der Region befasste, wusste oft gar keinen Namen. Das lag auch daran, dass das Staatsgebiet der heutigen Ukraine vor 1914 zu Russland, Polen, Österreich-Ungarn gehörte; nach einem kurzlebigen ukrainischen Staat zwischen 1918 und 1921 war das Staatsgebiet wieder aufgeteilt, doch hatte sich viel verändert. Keineswegs nur zum Guten.

Die deutsch-ukrainischen Beziehungen waren und sind von Ignoranz geprägt. Das ist übrigens nicht verwunderlich. Wer in den 1970er und 80er Jahren aufwuchs, kannte die Sowjetunion als (auf Karten geographisch verzerrt dargestellten) Riesenklotz; dessen Zusammenbruch und Aufteilung nach 1991 ließ nicht nur die Ukraine aus dem Schatten der Geschichte hervortreten. Doch werden die „ehemaligen Sowjetrepubliken“ weiterhin als Objekte politisches Handelns und weniger als handelnde Subjekte wahrgenommen, also übersehen. Wer weiß schon adhoc, wo Tadschikistan liegt, geschweige denn, welche politischen Ambitionen dort gehegt werden?

Die geographische Zersplitterung der Sowjetunion nach 1991 ist ein treffendes Bild für die Freiheit. Sie ist kompliziert, anstrengend und für viele Menschen überfordernd, so dass der verschlichtende Blick („ehemalige Sowjetrepublik“) bevorzugt wird. Man schaut daher, aber auch aus kühlem Kalkül über das Detail hinweg. Im Extremfall wie Reinhold Heydrich, der in den Ukrainern „ein durchweg als kommunistisch eingestelltes und (…) außerordentlich rückständiges Volk“ sehen wollte, was mit der Wirklichkeit wenig zu tun hatte, aber vortrefflich in die Weltanschauung passte. Heydrich ist nur der Extremfall in einer langen Linie deutscher Zerrbilder der Ukraine, bis in unsere Gegenwart.

Die deutsch-ukrainischen Beziehungen sind aber für beide Seiten existenziell gewesen.

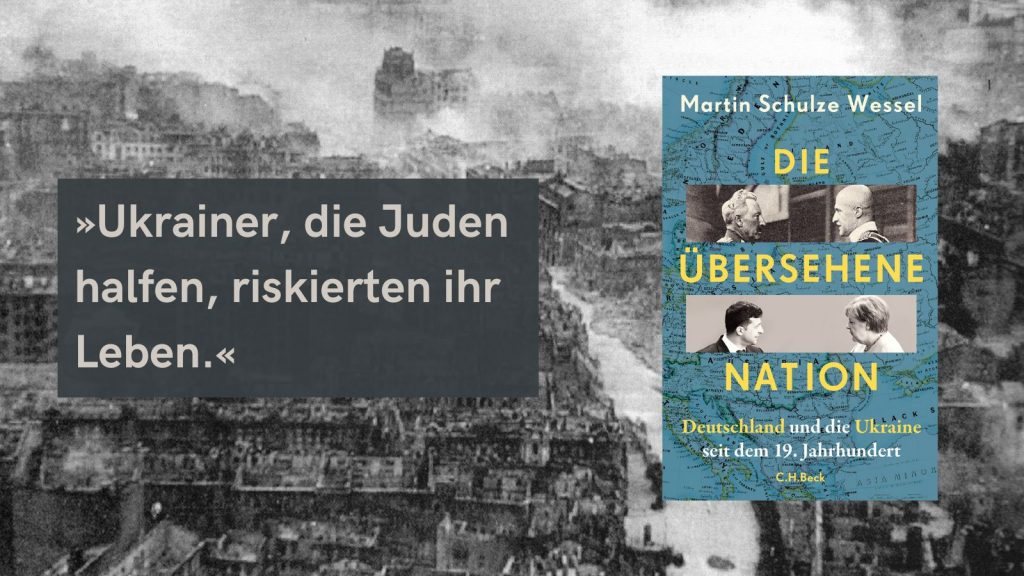

Martin Schulze Wessel: Die übersehene Nation

Diese Einschätzung von Martin Schulze Wessel steht im Kontrast zu der beharrlichen Ignoranz von deutscher Seite gegenüber der Ukraine. In Deutschland machte man sich den imperialen Blick Russlands auf die Ukraine zu eigen, noch Bismarck sprach von „Kleinrussland“, eine Fortsetzung des preußischen Blicks gen Osten. Erst Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts begann man zu begreifen, dass es eine eigenständige Ukraine gab. Die sich zögerlich entfaltenden Beziehungen mit ihren tiefen Abgründen sind Gegenstand von Die übersehene Nation.

Bei der Lektüre verfestigt sich der Eindruck einer Unstetigkeit und Widersprüchen geprägten Schieflage deutscherseits als Konstante der Ukraine-Politik bis in die Gegenwart. Es gab mehrere Strömungen in der deutschen Politik, doch schien sich immer die schlichteste, dem zeitspezifischen Eigennutz verpflichtete durchzusetzen, die in der Ukraine bestenfalls ein Mittel zum Erreichen der eigenen Ziele sah. Der Reichtum an Ressourcen war ein wesentliches Motiv deutscher Wahrnehmung, mit fatalen Folgen während des Zweiten Weltkrieges. Bis heute ist dieser Aspekt in der Weltpolitik lebendig, wie der gescheiterte Versuch der ukrainischen Führung zeigt, Donald Trump auf ihre Seite zu ziehen.

Gewalt ist seit 1918 ein weiteres Motiv. Im letzten Kriegsjahr besetzten deutsche und österreich-ungarische Truppen die Ukraine, Belarus und die baltischen Staaten. Im Gegensatz zu den Verwüstungen auf den Schlachtfeldern im Westen verlief dieser Vormarsch glimpflich. Da kein tragfähiges Konzept für die Ukraine vorhanden war, zeigte sich die kaiserliche Politik jedoch sprunghaft, widersprüchlich und letztlich erfolglos. Der kurzlebige ukrainische Staat überlebte den Rückzug der deutschen Truppen nur kurz, im Bürgerkrieg folgte die erste Welle entgrenzender Gewalt. Betroffen davon waren auch die jüdischen Bewohner des Landes, die Opfer von Pogromen wurden.

Insgesamt gab es in der Ukraine nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches über 1000 Pogrome mit weit über 100.000 Opfern.

Martin Schulze Wessel: Die übersehene Nation

Der amerikanische Historiker Jeffrey Veidlinger hat diese Pogrome in Mitten im zivilisierten Europa behandelt und sieht darin einen Auftakt für den Holocaust. Mit seiner Kritik an der Arbeit Veidlingers berührt Schulze Wessel einen sensiblen Punkt: den Historikerstreit um die Thesen Ernst Noltes, denen im Kern völlig zurecht die „Relativierung der deutschen Verbrechen“ attestiert wird. Die Diagnose, Veidlinger bewege sich in ähnlichen Argumentationsbahnen wie die Verharmloser und Relativierer, deckt sich nicht mit meinem Leseeindruck. Ich meine, Veidlinger stellt zwei Dinge nebeneinander, die für kurze Zeit Hand in Hand gingen.

So entlastet Veidlinger weder Wehrmacht noch SS, noch stellt er den deutschen Vernichtungswillen infrage. Er bekräftigt die Verantwortung für den Holocaust „durch Kugeln“ durch die deutschen Einsatzgruppen und ergänzt sie durch einen zeitlich befristeten Vorgang, der an die Pogrome Anfang der 1920er Jahre erinnert. Die langfristigen Wurzeln des deutschen und ukrainischen Antijudaismus werden davon nicht gar nicht berüht. Vor allem gilt: Der Kampfbegriff des „jüdischen Bolschewismus“ war ein gern gesehenes Propaganda-Instrument, das die bestehende Verschwörungserzählung gegen die jüdische Bevölkerung erweiterte.

Der Hinweis auf Polen, wo der Vernichtungskrieg schon 1939 begann, unterstützt mit Blick auf die Ereignisse, die Jan T. Gross in Nachbarn am Beispiel von Jedwabne beschrieb, eher die Sichtweise eines Nebeneinanders von Vernichtungskrieg und „indigener Gewalt“ gegen die jüdische Bevölkerung in den ersten Kriegstagen 1941. Der Hinweis auf die Gewalttaten der Bolschewiki in der Ukraine Anfang der 1920er Jahre gegen die jüdische Bevölkerung widerlegt Veidlingers Ansatz auch nicht. Sachlich widerlegen die Untaten der Roten Armee gegen die jüdische Bevölkerung zwar das Verschwörungsraunen vom „jüdischen Bolschewismus“, doch liegt es in der Natur von Verschwörungs-Erzählungen, über alle Fakten hinwegzusehen. Flat-Earther oder Impfgegner seien meine Zeugen.

Die deutschen Diplomaten erkannten die genozidale Konsequenz des Holodomor.

Martin Schulze Wessel: Die übersehene Nation

Besonders interessant ist Schulze Wessels Hinweis auf den Lerneffekt, den man auf deutscher Seite durch den Holodomor gewann. Stalin ließ Anfang der 1930er Jahre Millionen Menschen in der Ukraine verhungern, indem er das Korn mit Gewalt nehmen und exportieren ließ, um an dringend benötigte Devisen zu kommen. Nach Schulze Wessel hätten die Deutschen aus diesem genozidalen Massenmord gelernt, dass sich mit entgrenzter Gewaltanwendung nationale Bestrebungen brechen ließen. Die Nationalsozialisten hätten diese Erkenntnis in ihre eigenen Eroberungs- und Herrschaftspläne integriert, die in den berüchtigten Generalplan-Ost einflossen. Das ist nicht nur eine für mich ganz neue Facette des Holodomor, sondern auch kurios, denn damit hätte der „Bolschewismus“ eine Art Handlungsanweisung für die bereits vorhandene nationalsozialistische Vernichtungspläne geliefert.

Wie das deutsche Vernichtungshandeln in den Jahren 1941 bis 1945 aussah, behandelt Die übersehene Nation in einem düsteren Kapitel. Nach der Lektüre von Die Schlafwandler und Auf Messers Schneide hege ich Zweifel, dass Deutschland 1914 nach der Weltmacht griff, auch wenn es griffig klingt, für das Jahr 1941 muss man das aber so formulieren. Der Weg zur Weltmacht führte über ein Massengrab, über dem das Banner des „Generalplans Ost“ flatterte, der den millionenfachen Tod der jüdischen und slawischen Bevölkerung einkalkulierte.

Eindrücklich schildert Schulze Wessel, wie die ukrainischen Nationalisten (OUN-B) um Stephan Bandera in ihrem Bestreben, den Krieg für die Wiederbelebung der Ukraine zu nutzen, einem Fehlschluss über die Ziele der deutschen politischen Führung aufsaßen. Die Nähe zum Totalitarismus der OUN-B wird beleuchtet, aber auch die gleichzeitige Distanz zum Nationalsozialismus wie auch zu Adolf Hitler. Das sind heute noch wichtige Aspekte, denn Bandera ist und bleibt ein Beelzebub der russischen Propaganda.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Ukrainer und ihr Land mit einem rein kolonialen Blick wahrgenommen wurden. Kolonialismus wird oft genug nur auf die so genannte Dritte Welt wahrgenommen, auf überseeische Gebiete westlicher Nationen; der nationalsozialistische Kolonialismus wird als solcher nicht benannt, wie auch der russische Kolonialismus in Moskaus Imperium bis heute einfach übergangen wird. Es ist sehr zu begrüßen, dass Schulze Wessel mit dem Zitat des General-Kommissars Erich Koch den kolonialen Blick deutscherseits auf den Punkt bringt: „Weiße Neger“ seien die Ukrainer.

Stellt man fest, dass Mitglieder der Hilfspolizei und der OUN am Holocaust „beteiligt“ waren, so ist es wichtig, die Art dieses Anteils genau zu betrachten.

Martin Schulze Wessel: Die übersehene Nation

Bis in die Gegenwart ist das Motiv der ukrainischen Beteiligung am Holocaust virulent. Schulze Wessel zeigt das an einem Youtube-Interview des Bloggers Thilo Jung und dem damaligen Botschafter Andrij Melnyk. Beide leisteten sich „eine starke Reduktion des Sachverhaltes und damit eine Verfälschung“; in der Öffentlichkeit wurde nur Melnyk skandalisiert, nicht aber die Behauptungen Jungs. Ein Beleg für den bis heute herrschenden schiefen Blick auf die Umstände des Vernichtungskrieges 1941 und den darin eingebetteten Holocaust.

Entscheidend ist, dass die Deutschen die „Tathoheit“ hatten, wie Schulze Wessel es nennt, und nicht etwa die Ukrainer. Das ist wesentlich, wenn man von einer ukrainischen Beteiligung am Holocaust spricht, denn der Anteil an den Untaten ist extrem ungleich verteilt. In der Ukraine verfolgten Wehrmacht und SS die Ermordung der jüdischen Bevölkerung als „Kernziel der deutschen Besatzung“, die Ukrainer waren – wie oben gezeigt – an einem eigenen Staat interessiert.

Bandera versuchte sich durch scharfe antijüdische Agitation und das Befeuern von Pogromen den Deutschen zu empfehlen; die Nationalsozialisten wollten die Ukrainer zu Komplizen machen, ohne an Zugeständnisse zu denken. Entsprechend sah die Reakton auf den Versuch aus, einen Staat Ukraine auszurufen. Bandera (OUN-B) und Melnyk (OUN-M), die Führer der Nationalisten, wurden kaltgestellt und im KZ inhaftiert. Die Kollaborateure unter den Ukrainern wurden oft zwangsrekrutiert und besaßen nur minimale Handlungsspielräume, während sie Beihilfe am Holocaust leisteten.

Ukrainer, die Juden halfen, riskierten ihr Leben.

Martin Schulze Wessel: Die übersehene Nation

Wie sehr die ukrainische Bevölkerung Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges wurde, skizziert Schulze Wessel in Abschnitten, die sich mit der Realität der Besatzungsherrschaft, dem brutalen Umgang mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, militärischer Kooperation und Widerstand beschäftigen. Den ukrainischen Hilfen für jüdische Mitbürger wird ebenfalls eine Passage gewidmet, so entsteht ein eindeutiges Bild: In der überwältigenden Mehrheit waren die Ukrainer Opfer, nicht Täter. Tragischerweise setzte sich nach dem Krieg der Leidensweg für viele Ukrainer fort. Sie fanden sich als „Verräter“ gebrandmarkt im Gulag wider, wenn sie nicht gleich getötet wurden.

Für die gegenwärtige deutsche Politik gegenüber der Ukraine sind diese Einsichten von einer Wichtigkeit, die kaum überschätzt werden kann. Noch immer wird in weiten Kreisen vom Volk von Kollaborateuren geraunt, noch immer werden die Millionen Opfer übersehen, die Zerstörungen durch die Taktik der „verbrannten Erde“ seitens der Roten Armee 1941 und der Wehrmacht 1943/44 sowie die stalinistischen Gewalttaten, sei es der Holodomor, seien es die Deportationen, sei es der Bürgerkrieg. Überwehen wird die Traumatisierung der ukrainischen Augenzeugen deutschter Gewalttaten.

Aus diesen historischen Abgründen resultiert eine tiefe Verantwortung seitens Deutschlands gegenüber der Ukraine und ihrer Bevölkerung. Ist die demokratische Bundesrepublik, insbesondere in seiner vergrößerten Gestalt seit 1990 dieser Verantwortung gerecht geworden? Schulze Wessel zeichnet den Weg ins Desaster nach, das bereits Anfang der 1990er Jahre (!) durch Äußerungen der russischen Seite absehbar war, und in einen vollumfänglichen Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine führte. Die Invation 2014/2022 ist mit zunehmender Sicherheit nicht etwa das Ende dieses Weges, sondern der Anfang einer blutigen Renaissance des Landkrieges in Europa. Hätte es sich auch durch eine andere deutsche Politik verhindern lassen? Zumindest hätte man nicht Vorschub leisten sollen.

Die machtpolitische Lösung der deutschen Frage hing mittelbar damit zusammen, das die ukrainische ungelöst blieb.

Martin Schulze Wessel: Die übersehene Nation

Die Ausführungen über die politischen Entscheidungen nach 2004 lassen gerade mit Blick auf die Gegenwart frösteln. Allerdings überzeugen die Einlassungen über die Gründe für die merkwürdig passive, inkonsequente, ja, geradezu janusköpfige Ukraine-Politik der Merkel-Regierung nicht in allen Punkten. Schulze Wessel arbeitet sich an den negativen Auswirkungen der Rückbesinnung auf den Ersten Weltkrieg unter besonderer Einflussnahme von Christopher Clarks Die Schlafwandler ab. Zu viele westliche Politiker, besonders in Deutschland, hätten sich von der Vorstellung beeindrucken lassen, man könne wie vor 1914 in einen großen Krieg hineinschlittern. Dabei betont Schulze Wessel, dass Clarks Erklär-Ansatz überholt sei.

Die verhängnisvolle Zögerlichkeit steht außer Frage, ebenfalls die allzu offene Furcht vor den russischen Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Doch wirkt der direkte und fast exklusive Bezug, insbesondere bei Angela Merkel, auf die Wirkung von Christopher Clarks Schlafwandler nicht recht nachvollziehbar. Zunächst einmal zeigt Clark die dramatischen Fehlurteile und -einschätzungen der handelnden Akteure im Sommer 1914 in ganz Europa auf und entlarvt die fehlende Wachheit der Eliten in dieser kritischen Situation, verbunden mit mangelnden Handlungsspielräumen.

Es war doch eher der Missbrauch des Titels »Schlafwandler« als enorm verkürzender Kampfbegriff, um die eigene Ohnmacht, den Handlungsunwillen und die jahrelangen Irrtümer bei der Einschätzung Putins zu bemänteln. Das eigentlich Problem lag in der falschen historischen Analogie. Treffender als der Rückgriff auf 1914 wäre das Münchener Abkommen von 1938 gewesen, denn in einem Punkt hat Schulze Wessel völlig recht. Es ist ein Aggressor mit imperialen Absichten am Werk, der nicht in der Ukraine anhalten wird. Dank Donald Trump kommt für Deutschland und Europa noch schlimmer. Neben vielen anderen klugen Gedanken und Einsichten gibt der Autor von Die übersehene Nation dem Leser eine ebenso düstere wie wahrscheinliche Zukunftsoption mit auf den Weg.

Überlegenen Mächten allein gegenüberzustehen – die Grunderfahrung der Polen seit dem 18. Jahrhundert, der Ostdeutschen, Ungarn und Tschechoslowaken im Kalten Krieg – droht heute auch den einst weltbeherrschenden Nationen Europas.

Martin Schulze Wessel: Die übersehene Nation

Ich bedanke mich beim C.H.Beck-Verlag für das Rezensionsexemplar

Martin Schulze Wessel: Die übersehene Nation

Deutschland und die Ukraine seit dem 19. Jahrhundert

C.H.Beck 2025

Gebunden 288 Seiten

ISBN: 978-3-406-821745