Am Anfang meiner Beschäftigung mit der Ukraine stand der Action-Film Mission Impossible. Wenn ich mich richtig erinnere, ist an einer Stelle von „Ukrainisch“ die Rede. Ich war damals verdutzt. Ukrainisch? Ist das eine eigene Sprache? Ich dachte, das wäre so etwas wie Bayerisch oder Nordhessisch, eine Mundart. Auch in der Romanreihe von Martin Cruz-Smith um den russischen Polizisten Arkadi Renko ist im fünften Teil von den angeblich geringen Unterschieden zwischen Russisch und Ukrainisch die Rede.

Mittlerweile habe ich mich eines Besseren belehren lassen. Das russische Imperium führte einen regelrechten Sprachkrieg gegen das Ukrainische, die Auslöschung der Ukraine stand und steht ganz oben auf der Agenda. Gen Westen wird Propaganda betrieben, der auch ich erlegen bin. Bücher wie Alles ist teurer als ukrainisches Leben sind ein wunderbares Gegengift. Doch wandelte sich mein Blick auf die Ukraine früher.

Anfang der 2000er Jahre habe ich in einem Atlas oder einer Ausgabe der Le Monde diplomatique eine Karte der Ukraine lange betrachtet, die mir erstmals ein präziseres Bild von dem Land verschaffte. Es ging um Geostrategie, Rohstoffe und Infrastruktur, aus der Karte ging hervor, wie reich die Ukraine eigentlich ist oder sein könnte. Über die problematischen gesellschaftlichen Zustände, aber auch die erste große Welle des Wandels in Gestalt einer »Farben«-Revolution konnte ich in meiner Tageszeitung einiges erfahren.

Trotzdem gingen auch die journalistischen Artikel über die Ukraine immer noch an den Realitäten vorbei. Die Süddeutsche Zeitung, die ich bis 2014 abonniert hatte, war weder in Bezug auf die Ukraine noch auf Putin und seine Machenschaften auf der Höhe der Zeit; sie ist es bis heute nicht. Sie hat keine angemessene Sprache gefunden, die für die Beschreibung der Wirklichkeit geeignet ist. Putin einen „Präsidenten“ zu nennen, weil er sich selbst so bezeichnet, ist eine Unwahrheit, notdürftig kaschiert mit einer angeblichen Neutralität des Beobachters. Trump und Steinmeier werden auch als „Präsident“ bezeichnet, so wahllos verwendet verliert jedes Wort seinen Sinn.

Die angeblich so neutrale Sichtweise hat es sich bequem gemacht in den Floskeln und Formeln russischer Lügen, etwa über die innere Teilung des Landes in einen prowestlichen und prorussischen Teil, deckungsgleich mit der angeblichen Trennung durch „Sprache“; oder dem angeblich »bürgerkriegsähnlichen Konflikt«, mit dem man schlicht die russische Tarnformulierung der aggressiven Intervention übernommen hat. Wer nun auf Trump zeigt, sitzt im Glashaus.

So stellte 2014 einen Bruch dar, auch in meiner Wahrnehmung. Längst hatte mich die Behandlung des Landes durch die deutsche Politik im Merkel-Zeitalter aufgebracht, die Verweigerung der Nato-Mitgliedschaft und der Bau von Nord-Stream 1. Bis heute bin ich fassungslos über Nordstream 2; die Entscheidung für die russische Pipeline trotz des verdeckten Krieges gegen die Ukraine und den Westen war die schwärzeste Stunde der flügellahmen Merkel-Jahre.

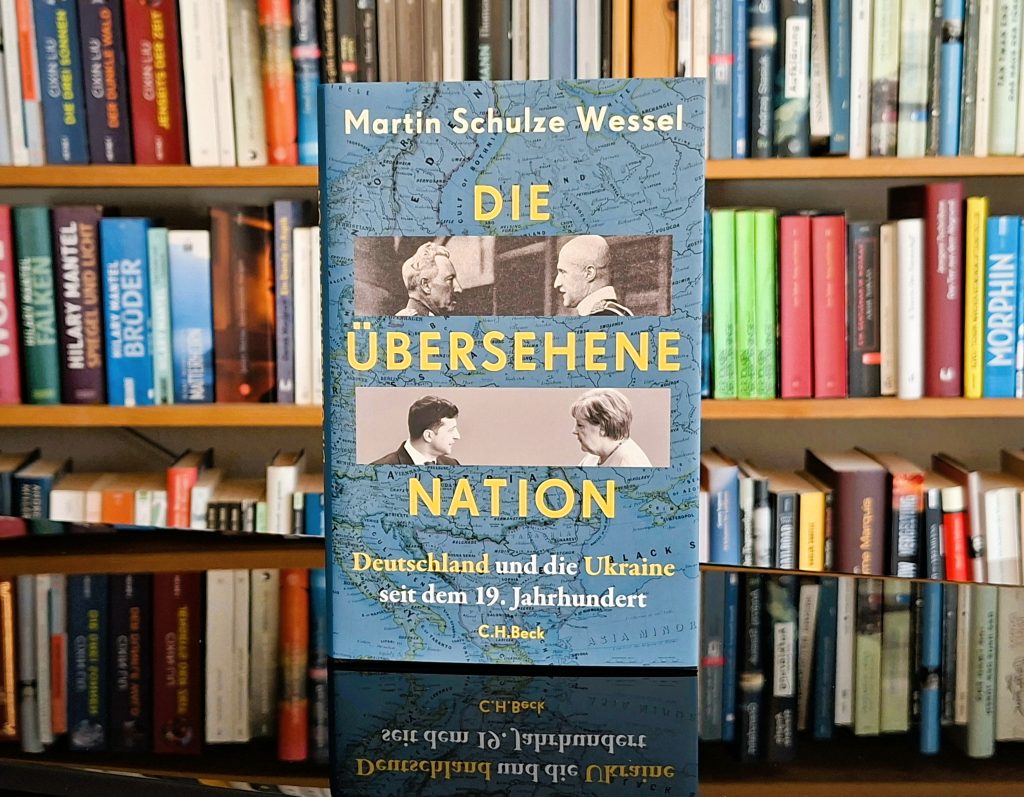

Der Titel des Buches Die übersehene Nation von Martin Schulze-Wessel ist sehr gut gewählt. Das bewusste oder unbewusste „Übersehen“ passt perfekt auf die deutsche Ostpolitik, angesichts der Größe der Ukraine zeigt es auch die gewollte Blindheit, an der sich bis zum heutigen Tag zahlreiche deutsche Politiker wie besessen festklammern. Umso besser, dass es Bücher gibt, die sich der Ukraine und ihren Beziehungen zu Deutschland und umgekehrt in den Fokus nehmen.