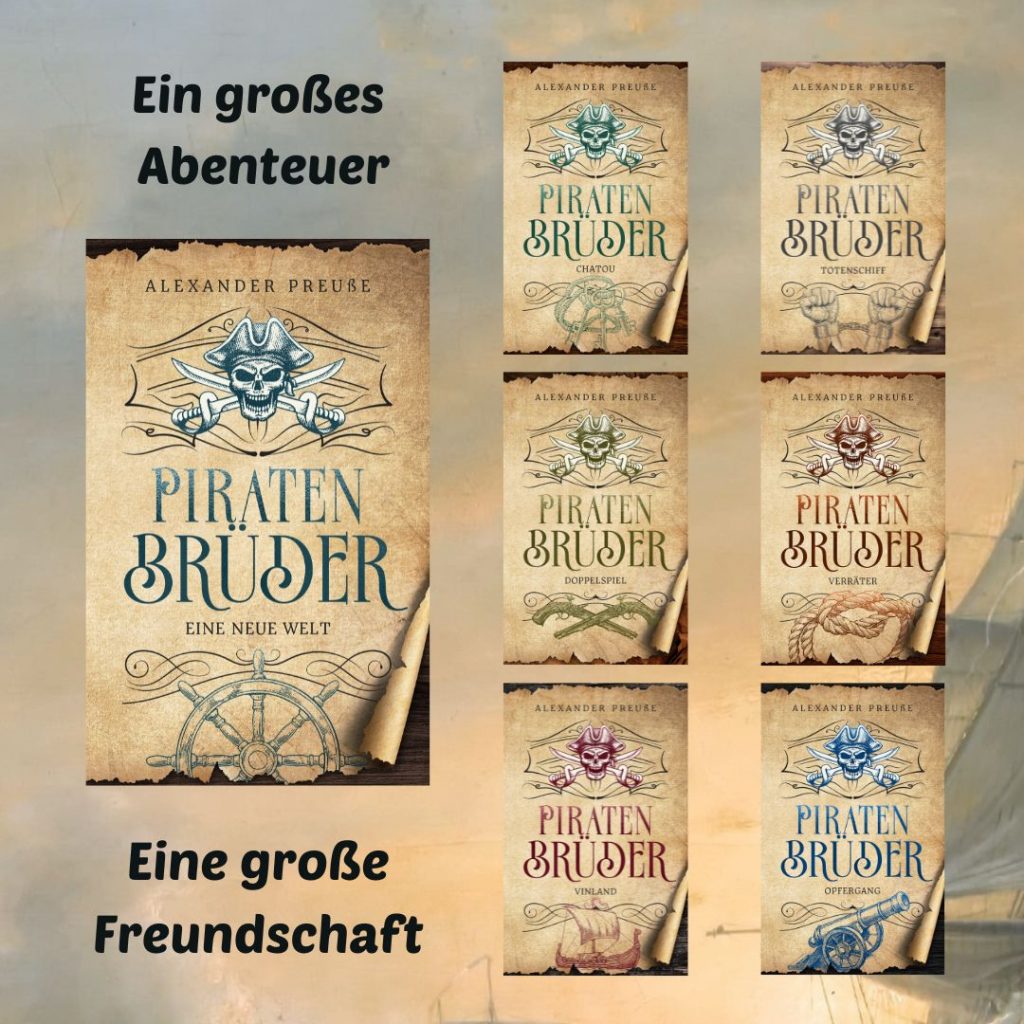

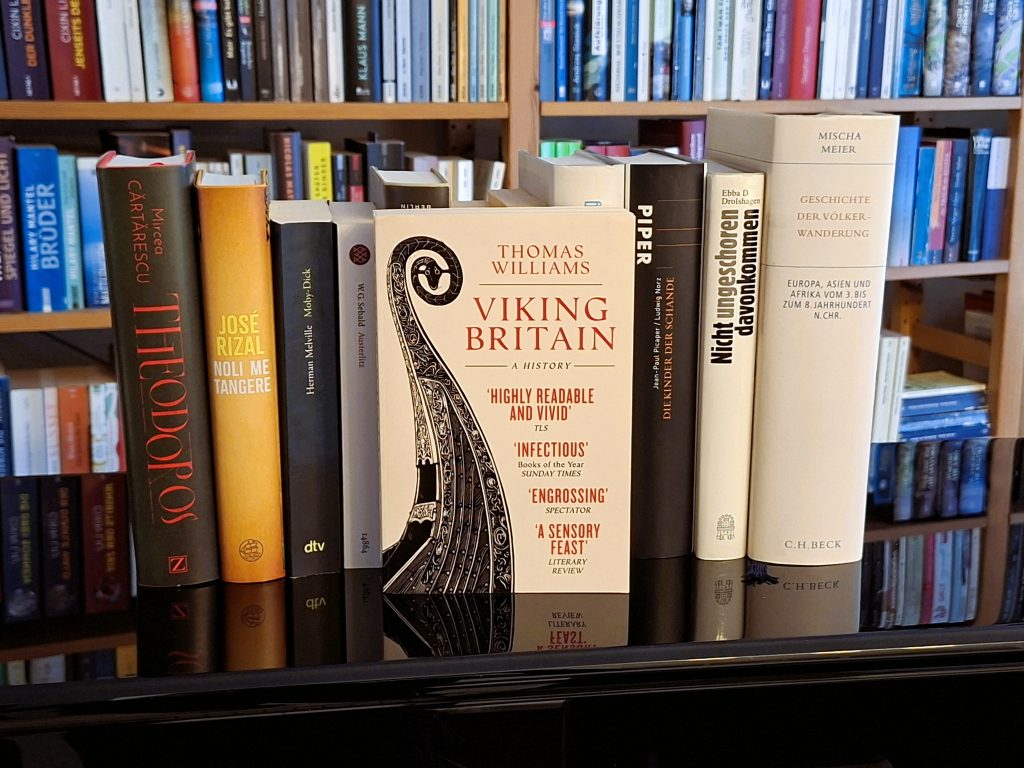

Die Arbeit am letzten Band meiner Piratenbrüder-Buchreihe liegt in den letzten Zügen, seit Wochen bin ich parallel dazu mit dem nächsten Roman beschäftigt. Der führt mich und die Leser in die Welt der Wikinger, weshalb ich weiter fleißig Bücher über das Sujet lese. Nach einem eher gruseligen Buch über König Knut den Großen von W.B. Bartlett nun ein neues, das sich gezielt mit den britischen Inseln während der Wikinger-Zeit befasst.

Was für eine Wohltat, ein Buch auf so gutem Niveau zu lesen! Thomas Williams hat seinem Viking Britain auch eine interessante Struktur gegeben, in dem er erzählerische Motive einfließen lässt. Das ist keineswegs nur ein Versuch, den Leser an die Zeit heranzuführen, im Gegenteil: Die trennenden, fremden Momente werden so deutlich. Die Welt der Wikinger war voll von mythischen Wesen, Toren in andere Welten, Monstern, Göttern und Vorzeichen.

Für mein Romanprojekt ist das eine Ermahnung. Nicht etwa, Anachronismen zu vermeiden. Das ist unmöglich. Es geht darum, Anachronismen so zu gestalten, dass der moderne Leser einen Zugang findet. Er soll die Fremdheit der damaligen Welt, so sie für mich erkennbar ist, durchaus spüren, ohne dass die Motive der Personen unverständlich werden. Ein Beispiel ist die Schrift: Wie soll ein Leser (!) im dritten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends nachvollziehen, wie das Leben von Analphabeten in einer Welt fast ohne Schrift aussah? Analphabeten waren beinahe alle, vom Bettler bis zum König. Auch wenn Smartphones eifrig daran mitwirken, den Abgrund zu verringern, ist er riesig und unüberbrückbar.

Manchmal helfen Leerstellen, die wie leere Räume mit zwei Türen sind: von der einen Seite tritt der moderne Leser ein, von der anderen die historische Figur. Wenn im Roman von einer »Karte« die Rede ist, versteht die historische Figur etwas grundsätzlich anderes darunter als der moderne Leser. Dort eine Karte mit Jerusalem als Mittelpunkt von Asien, Europa und Afrika; oder ein Portolan, ein Verzeichnis von Häfen, ohne geographische Genauigkeit; hier eine moderne Karte oder vielleicht eine ältere, historische, aber mit erkennbar modernen Umrissen und geographischen Gegebenheiten.

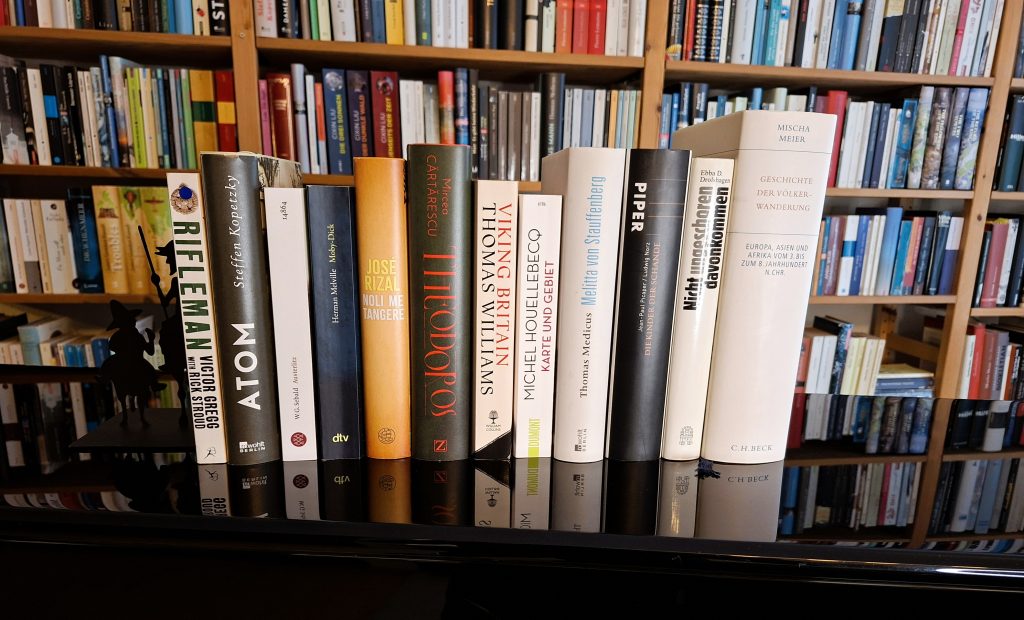

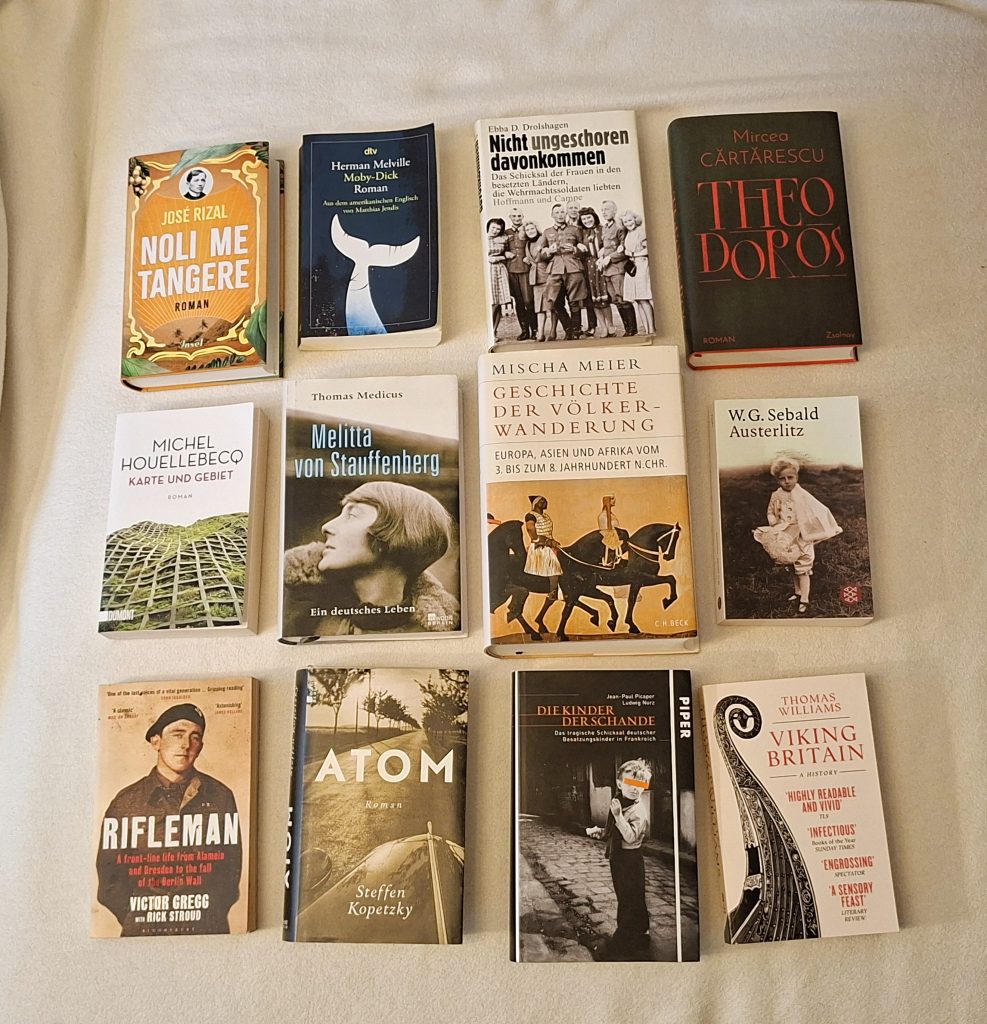

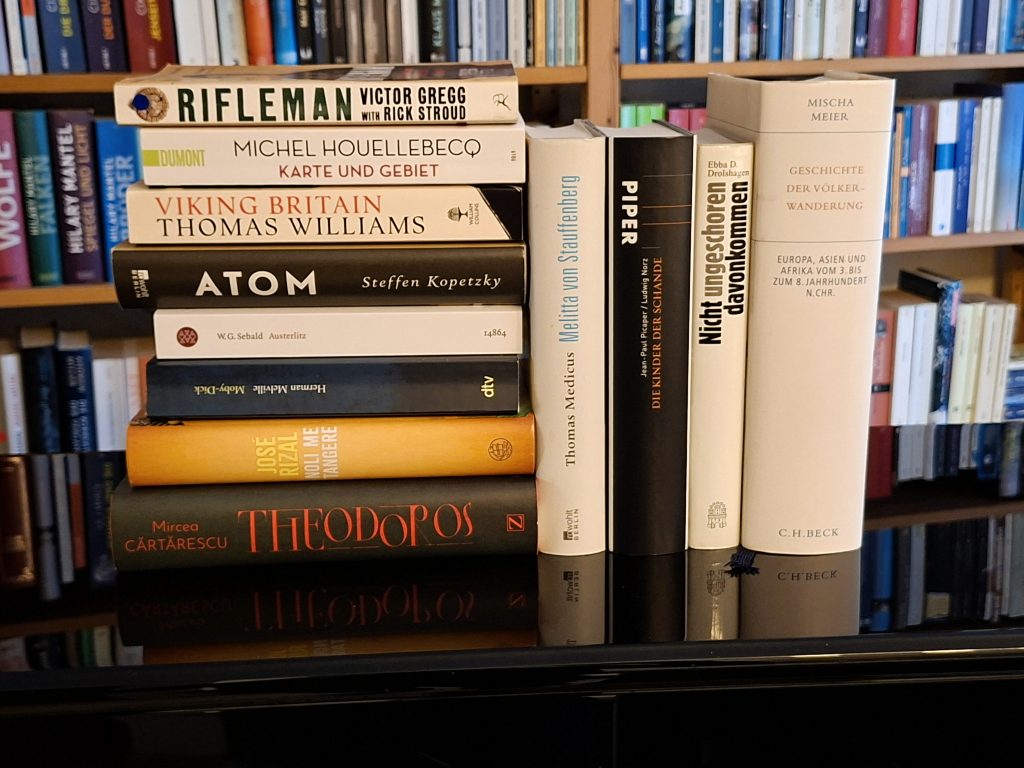

Im Wikinger-Teil von Vinland – Piratenbrüder Band 4, an den der neue Roman inhaltlich anschließt, habe ich meine Hauptfigur Eillir Valdasson entsprechend gestaltet: Alphabetisiert, mehrsprachig, ein Kartenzeichner, Chronist, Berater eines Jarls, später Königs. Er muss wie alle anderen Personen des Buches vor allem handeln und darf nicht den Leser belehren. Ein Roman ist keine Schulstunde, sondern eine Erzählung inmitten von historischen Kulissen. Niemand hält einen Leser davon ab, hinter diese Kulissen zu schauen, das ist sogar höchst löblich. Wer das möchte, greife etwa zu …

Viking Britain von Thomas Williams

Die wahre Geschichte der Wikinger von Neil Price

Walküren von Johanna Katrin Friðriksdóttir

Das Jahr 1000 von Valerie Hansen

Spielregeln der Politik im Mittelalter von Gert Althoff

Reisen im Mittelalter von Norbert Ohler

Zeitalter des Nordens von Andreas Winroth

Die Wikinger: Entdecker und Eroberer von Staecker / Toplack